“流程自动化是大企业才能搞的事。”这是一种常见却被现实不断推翻的误解。

在许多中小企业的运营现场,一张发票、一个对账表、一次审批,往往都需要人力在多个系统间来回搬运数据。看似不复杂,但当这些动作每天重复数百遍、贯穿多个岗位时,不仅成本高、效率低,还极容易出错。正是这类“看似简单、实则高频”的工作,构成了RPA(机器人流程自动化)的天然适用场。

事实上,在业务精简、人力紧凑、IT资源有限的中小企业中,RPA反而不是“可选项”,而是一种高性价比的提效杠杆。

“小团队+高频流程” ,其实是RPA的组合最优解

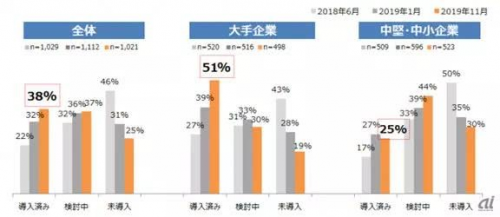

日本MM综合研究所的报告显示,年销售额在50-1000亿日元之间的中小企业中,已有约四分之一引入了RPA,另有近半企业计划在未来两年内导入。在中国,越来越多中型企业已不再纠结“是否要用RPA”,而是更关注“该怎么选、怎么上”。

那么,中小企业到底适合RPA吗?我们或许可以从三个场景类型说起:

一、操作重复又大批量?

无论是B2B制造、B2C电商,还是金融服务型中小企业,都会遇到一种共性问题——重复性高、数据量大、实时性强。比如:每天录入订单数据、同步库存信息;每月生成报表、导出凭证、归档文档;每季度上报监管材料、比对客户资料。这类任务的共性在于:结构清晰、规则固定,但重复频率极高。用人力干不仅累、而且极易出错。

RPA正好能精准适配:一旦设定好规则,就能以近乎零出错率重复执行,自动处理高强度的流程任务,而且运行效率不受人力限制。

有些平台还做到了流程模块化封装,即一套操作可以在不同业务中快速调用,大大节省了部署成本和上线时间。在这方面,金智维等头部RPA厂商已经构建了适用于发票管理、供应链对账、报表生成等模块的行业库,让中小企业也能像搭积木一样快速搭建流程。

二、多系统并存但又难打通?

很多中小企业的信息系统结构呈“多而散”的特点:财务用金蝶,进销存靠Excel或老旧系统,CRM则可能接入第三方平台。员工在系统间“人工搬运”数据,效率低、错误率高是常态。

RPA作为一种模拟人工操作的工具,可以不改动现有系统、不依赖开放接口,就实现跨系统自动传输与处理。比如自动把CRM中的客户信息同步至ERP、把审批系统中的结果同步至银行报表系统、从外部网站抓取数据导入业务系统等。

相比传统接口开发,RPA部署更快、成本更低,也不要求系统升级或重构。对于仍在信息化过渡阶段的中小企业而言,这种“非侵入式”集成方式更具现实可行性。

以金智维为例,其平台支持通过图形化流程构建器实现多系统集成,兼容国产数据库、操作系统和浏览器,适用于信创环境,具备较强的落地适配能力。来也科技、实在智能等厂商也在通过增强插件、API对接能力等方式,推动多系统自动化方案的落地。在政务、金融、能源等更强调本地部署与安全合规的领域,这类“无需改造、快速上线”的平台式RPA成为政企机构的主流选择。

三、业务增长快但组织难扩张?

随着业务发展,中小企业面临的一大挑战是:订单变多了、客户增长了,但人手却招不来,成本也压不下。

RPA可以在不增加人力的情况下,大幅提升流程处理量,帮助企业“以少打多”。比如自动完成客户注册信息审核,自动分发通知、归档审批,以及快速汇总项目数据、生成报告。

在流程重复性高、增长突发性强的阶段,RPA是一种可即插即用的虚拟劳动力,不但能稳定输出,还能7×24小时持续运转。

在这方面,不同厂商在流程可扩展性上的能力差距很大。一些平台更适用于个人或小团队使用,如影刀等工具以轻量部署为主;而若企业有长期自动化规划、流程数量多、跨系统复杂,像金智维这类具备机器人集群协同+流程治理能力的平台,会更适合支撑未来增长。

总体来说,用不用RPA,不该只看预算大小,而应看流程价值密度。如果一个流程重复频率高、错误成本高、人力成本高,那么它就是值得自动化的;而当企业将多个这类流程串联在一起,自动化的复利效应会迅速显现。技术的普及已经让RPA从技术专家的玩具变成了业务人员的工具。很多平台早已支持低代码甚至无代码操作,金智维、实在智能等厂商也在推动“AI+自然语言交互”的RPA体验,用户用对话方式就能生成流程逻辑,这大大降低了企业初次使用的门槛。

中小企业不是用不起RPA,而是过去缺少能用得巧的RPA工具。如今随着技术演进与本地厂商能力提升,流程自动化已经从成本负担变成了效率工具。越是资源有限、压力大的中小企业,越需要用更轻量、更灵活、更适配的RPA,把每一份人力价值都发挥到极致。